透明感がない、血色が悪く疲れて見える、顔色が暗く見える、といった肌悩みの原因とされる「くすみ」。年齢を重ねるごとに悩む人も多いのではないでしょうか。

くすみの原因はさまざまなので、原因別にアプローチしていくことが大切です。その際、化粧品による美容ケアだけでなく、食事によるインナーケアを取り入れることが美肌への近道。

今回はくすみの原因別におすすめの栄養素とその栄養素を含んだ食材、さらにくすみ対策の美容レシピをご紹。キメの整った潤い肌でくすみを飛ばしましょう。

くすみ対策におすすめの栄養素

不健康そうに見える肌のくすみ。くすみには大きく分けて4種類あります。それぞれの種類と原因を確認し、そのくすみを対策するためにどのような栄養素が効果的なのかをご紹介します。

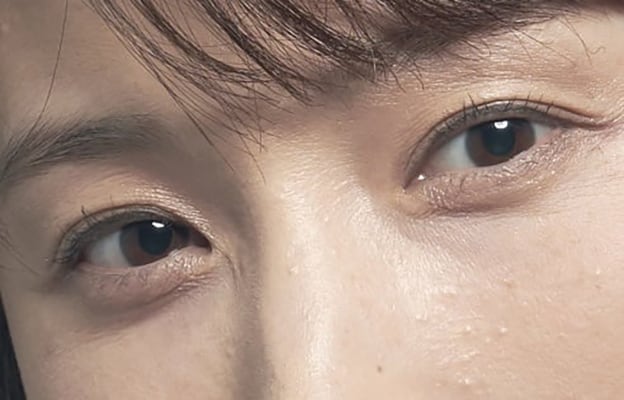

血行不良によるくすみ

顔が疲れた感じで青黒く見えるのが特徴。運動不足や睡眠不足、ストレス等で血行不良となり、肌がくすんでクマが目立ちやすい状態です。栄養不足により血流が滞るので、バランスの取れた食事や血行促進に効果的な栄養素を摂り入れましょう。

角質肥厚によるくすみ

肌がごわごわしていてツヤが感じられず、灰色がかった感じに見えるのが特徴。古い角質がたまり角層が厚くなっているため、化粧ノリも悪くなります。

主な原因は肌のターンオーバーが乱れていること。肌の代謝を良くして、古い角質をはがれやすくする必要があります。肌のターンオーバーを整える栄養素を取り入れましょう。

メラニンの蓄積によるくすみ

目立つシミや肌に色むらがあるのが特徴。紫外線や肌の摩擦などの刺激によってつくられたメラニン色素によってくすんだ状態です。シミや紫外線ダメージをケアする栄養素が必要になります。

糖化によるくすみ

肌が全体的に黄色っぽく、くすんでいるのが特徴。糖化とは肌の中で余った糖がタンパク質と結びつき、AGEsという老化物質を作り出した状態のことです。

AGEsの褐色が肌の黄ぐすみにつながります。偏った食生活が原因とされているので、糖分の摂りすぎに注意しましょう。糖化を防いでくれる栄養素を摂り入れることも有効です。

次いで、原因別のくすみ対策成分を見て行きましょう。

血行不良によるくすみが気になる方に:鉄

【特徴】

全身に酸素を送る働きをする鉄。鉄が不足し、全身の細胞に酸素が十分に行き渡らないと新陳代謝が悪くなります。その結果、血行不良によるくすみの原因に。

特に女性は、月経や妊娠で鉄が不足しやすいので、意識して摂る必要があります。ビタミンCと一緒に摂ると吸収率が上がるのでおすすめです。

さらに、タンパク質と一緒に摂ることでコラーゲンを合成することができ、くすみの解消や、肌のハリツヤのアップにも効果的。

カフェインは鉄の吸収を阻害する可能性があるため、貧血気味のときはコーヒーやお茶を控えめにすることも大切です。

【鉄を多く含む食材】

・レバー

・赤身肉

・貝類

・小魚

・大豆

・ひよこ豆

・ほうれん草

・小松菜

角質肥厚によるくすみが気になる方に:亜鉛

【特徴】

亜鉛は新陳代謝を活発にしたり、エネルギーを作り出したり、ウイルスから体を守る働きをします。タンパク質であるケラチンを合成し、肌のターンオーバーを促す作用があるのです。これにより、くすみの原因になる古い角質を排出します。

さらに、抗酸化作用も期待できます。体内のビタミンAの代謝を促し、抗酸化作用を活性化させることでエイジングケアに。

亜鉛は腸での吸収率が悪く、必要量を摂取しにくい特徴があります。吸収を良くするためにレモンやかぼす、ゆずなどのビタミンCと一緒に摂るのがおすすめ。美肌効果に加え、味覚を正常に保ったり、精神安定や脳の機能を高めたりと、体内の多様な機能をサポートしています。ですので、不足しないように食事で摂取しましょう。また亜鉛が不足すると、肌荒れやニキビ、シミなどの肌ダメージが起こりやすくなります。

【亜鉛を多く含む食材】

・牡蠣

・ほたて

・しじみ

・数の子

・豚レバー

・牛ひき肉

メラニンの蓄積によるくすみが気になる方に:ビタミンA

【特徴】

ビタミンAは肌の潤いを保ち、新陳代謝を活発にしてターンオーバーを整え、メラニンの排出効果がある栄養素。メラニンの蓄積によるくすみにお悩みの方は取り入れたい栄養素の一つです。ビタミンC、Eと並んで抗酸化力も高く、また3種を一緒に摂ることでさらに抗酸化力がアップします。

ビタミンAは比較的熱に強く、油と一緒に摂ることで吸収率が高まります。そのため、加熱するなら油炒め、生で食べる場合はマヨネーズやドレッシングなどの油分を含む調味料と合わせるのがおすすめです。

【ビタミンAを多く含む食材】

・うなぎ

・鶏レバー

・モロヘイヤ

・にんじん

・ほうれん草

・かぼちゃ

・大根

・小松菜

糖化によるくすみが気になる方に~:ビタミンB1

【特徴】

ビタミンB1は疲労回復効果と糖質の代謝を促す効果がある栄養素です。運動すると乳酸が溜まり、疲れやだるさを感じます。そこで、ビタミンB1はその乳酸をエネルギーに変えるのを助けます。糖化は糖質の摂りすぎが原因で起こりますが、糖質を分解するにはビタミンB1が必要。糖質を摂りすぎることは控えると同時に、ビタミンB1も補って糖化による黄ぐすみを対策しましょう。

ビタミンB1は水に溶けやすく、アルカリで分解される性質があります。調理したり加工したりする際は煮汁やゆで汁に成分が溶け出すので味噌汁やスープがおすすめ。さらに、にんにくと一緒に調理することでビタミンB1の疲労回復効果が長持ちするとも言われています。

【ビタミンB1を多く含む食材】

・玄米

・枝豆

・きのこ類

・豆苗

・モロヘイヤ

・菜の花

くすみ対策に効果的なレシピ

ここまで、くすみの原因別に有効な栄養素を紹介してきました。次は、その栄養素を含む食材を使った、くすみ対策レシピをご紹介します。どれも簡単にできますので、ぜひ試してみてください。

また、糖化による黄ぐすみの対策には、血糖値を急上昇させない食べ方の工夫も非常に大切です。サラダや汁物を先に食べ、タンパク質やご飯などの炭水化物は後で食べるようにしましょう。また、食事の30分前に抗酸化と抗糖化の作用をもつナッツ類を食べるのも効果的です。ナッツは小腹を満たすだけでなく、美肌のための栄養素も豊富に含んだ食材。くすみ対策レシピと一緒にとり入れてみてください。

くすみ対策レシピ① 蒸し豆のサラダ

【材料】2人分

菜の花 100g

大豆、ひよこ豆、枝豆、うずら豆など 50g(水煮でもドライパックでも可)

★オリーブオイル 大さじ2

★醤油 大さじ1

★酢 小さじ1

【作り方】

①菜の花を塩を加えた熱湯で下茹でし、2cmほどの食べやすい大きさに切る。

②ボウルに菜の花とお好みの豆を入れる。

③★を混ぜ合わせてボウルに入れ、よく混ぜたら完成。

鉄分を多く含む大豆やひよこ豆、ビタミンB1を含む枝豆は、血行不良や糖化によるくすみを解消したいときにぴったりの食材です。枝豆は抗酸化力も高いので、メラニンの蓄積によるくすみにお悩みの方は試してみてください。

枝豆は風味を損いやすいため、購入時は「枝つき」や「根つき」のものを購入し、2〜3日以内にゆでましょう。選ぶときは緑色が濃く、さやに生えたうぶ毛がしっかりしているものがおすすめです。

大豆は高たんぱく低脂肪な食品。大豆に含まれる大豆イソフラボンは、女性ホルモンのエストロゲンと似た働きを持ち、ホルモンバランスを整えてくれる機能性成分です。粒の大きさや色が揃っていて、自然なツヤがあるものを選ぶのがポイント。

くすみ対策レシピ② 野菜たっぷり牡蠣鍋

【材料】4人分

牡蠣 160g

豆腐 1/2丁

椎茸 4こ

舞茸 1株

にんじん 1/4本

白菜 1/4こ

水菜 1/2袋

白ネギ 1本

昆布だし 500ml

ポン酢

①野菜、豆腐、椎茸、舞茸を食べやすい大きさに切る。

②鍋に昆布だしと牡蠣、食べやすい大きさに切った具材を入れる。

③火が通ったらポン酢で食べる。

亜鉛の含有量が多い牡蠣をメインとした牡蠣鍋は肌の新陳代謝ケアにぴったりの一品。牡蠣は鉄分による血行促進効果も見込めるほか、ビタミンやミネラルも含むおすすめの美容食材。白い身の部分が白くぷっくりとしていて、貝柱に透明感のあるものが新鮮で美味しいです。

ビタミンAを含むにんじん、ビタミンB1を含む舞茸など、くすみ対策食材を豊富に取り入れて体を温めましょう。

ビタミンCを含むポン酢で食べれば、亜鉛の吸収率がアップ。さらに、血糖値の上昇も緩やかになって糖化ケアにも。

くすみ対策レシピ③ 和風野菜スープ

【材料】2人分

しめじ 1株

にんじん 1本

キャベツ 50g(2枚くらい)

白ネギ1/2本

水 150ml

鶏がらスープの素 大さじ1

お好みで塩・こしょう・だし醤油

【作り方】

①にんじん、キャベツは1~2cm角ほどに切る。しめじは食べやすい大きさに切る。白ネギは斜めに1cm幅に切る。

②鍋に水と鶏がらスープの素、にんじんを入れ火にかける。

③沸騰したら、キャベツ、しめじ、白ネギを入れて5分ほど煮る。

④野菜がしんなりしてきたら、お好みで塩、こしょう、だし醤油で整える。火を止め器に盛って完成。

野菜たっぷりの和風スープは効率良くビタミンが摂取できます。メラニンの蓄積によるくすみや糖化による黄ぐすみにお悩みの方におすすめ。

特ににんじんは体内で必要に応じてビタミンAの役割をしてくれるβカロテンをたっぷり含みます。そのため、肌の潤いやターンオーバーをケアしてくれる食材。表面にツヤがあり、オレンジ色が鮮やかで葉の切り口が小さめのものが美味しいと言われています。

お好みでビタミンB1の吸収を助ける硫化アリルを含んだ玉ねぎや、栄養価の高いモロヘイヤを入れるのもおすすめ。モロヘイヤは食物繊維、ビタミン、ミネラルをバランスよく含むだけではありません。ネバネバの元になるムチンが腸粘膜を保護し、タンパク質の消化、吸収を助ける作用もあります。